Lahir, Bandar Lampung, Sekolah dan nyantri di Pesantren, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sekarang Aktif Berkaligrafi dan menulis Puisi.

Dari Ayu Utami, Dee Lestari Hingga Intan Paramaditha: Kartini Kontemporer

Selasa, 22 April 2025 09:03 WIB

Feminisme kartini, tidak terhenti pada sosok Kartini, melainkan merepresentasi dimensi diantaranya adalah lanskap sastra Indonesia kontemporer,

Feminisme kartini, tidak terhenti pada sosok Kartini, melainkan merepresentasi dimensi diantaranya adalah lanskap sastra Indonesia kontemporer, nama-nama seperti Ayu Utami, Dee Lestari, dan Intan Paramaditha berdiri tegak sebagai penerus semangat Kartini di era modern. Meski berkarya dalam konteks sosial-politik yang berbeda dengan Kartini, ketiga penulis perempuan ini membawa obor perjuangan yang sama: menyuarakan pengalaman dan perspektif perempuan dalam masyarakat yang masih didominasi nilai-nilai patriarki. Mereka adalah Kartini kontemporer yang meneruskan perjuangan emansipasi melalui media yang berbeda—bukan melalui surat-menyurat, melainkan melalui karya sastra yang beredar luas di masyarakat.

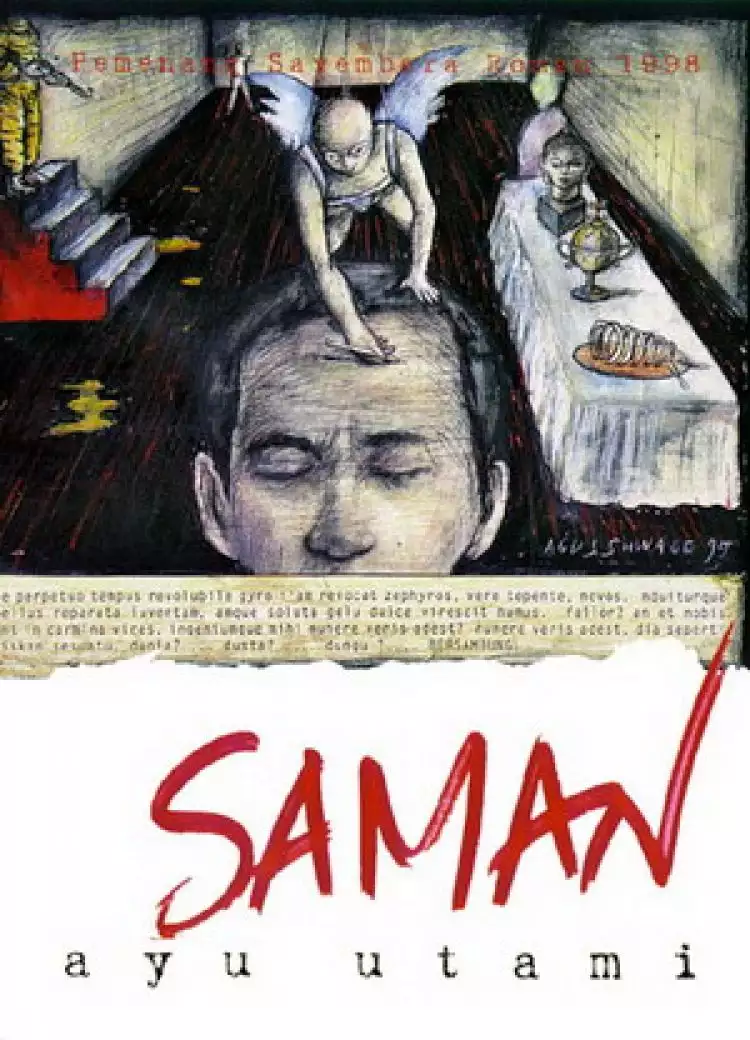

Ayu Utami: Meruntuhkan Tabu Seksualitas

Ayu Utami muncul sebagai meteor di jagat sastra Indonesia pada 1998 melalui novel kontroversialnya, "Saman". Karya yang memenangkan sayembara roman Dewan Kesenian Jakarta ini mendobrak tabu seputar seksualitas perempuan yang sebelumnya jarang dibicarakan secara terbuka dalam sastra Indonesia. Melalui tokoh-tokoh seperti Laila, Shakuntala, Yasmin, dan Cok, Ayu menghadirkan perempuan-perempuan dengan hasrat, keinginan, dan agensi seksual yang selama ini direpresi oleh nilai-nilai sosial-budaya.

Seperti halnya Kartini yang mengkritik praktik pingitan dan pernikahan paksa, Ayu melakukan kritik tajam terhadap pembatasan tubuh dan seksualitas perempuan melalui karya-karyanya. Novel "Larung" (2001) dan "Bilangan Fu" (2008) melanjutkan eksplorasi terhadap tema-tema tabu seperti spiritualitas alternatif dan kritik terhadap dominasi agama yang patriarkis. Hal ini paralel dengan kritik Kartini terhadap tafsir agama yang digunakan untuk melegitimasi subordinasi perempuan.

Pemikiran Ayu tentang feminisme terlihat dari konsepnya mengenai "feminisme kultural" yang tidak sekedar menuntut kesetaraan, tetapi juga mengkritisi akar masalah ketimpangan gender dalam struktur budaya. Sebagaimana dinyatakan oleh kritikus sastra Melani Budianta, karya-karya Ayu menunjukkan bagaimana "tubuh perempuan menjadi arena kontestasi politik dan kekuasaan." Inilah yang membuat Ayu menjadi Kartini kontemporer yang berani membongkar fondasi budaya patriarki.

Dee Lestari: Menyuarakan Spiritualitas Feminis

Dewi "Dee" Lestari hadir dengan warna yang berbeda dalam konstelasi sastra Indonesia. Melalui serial "Supernova" (2001-2016) dan novel-novel seperti "Perahu Kertas" (2009) dan "Aroma Karsa" (2018), Dee mengintegrasikan perspektif feminis dengan dimensi spiritualitas dan sains. Tokoh-tokoh perempuan dalam karyanya sering digambarkan sebagai individu yang kompleks, mandiri, dan memiliki kehidupan spiritual yang kaya.

Apa yang membuat Dee menjadi Kartini kontemporer adalah kemampuannya menghadirkan perempuan sebagai subjek spiritual yang otonom, bukan objek yang pasif. Dalam "Supernova: Ksatria, Puteri, dan Bintang Jatuh", tokoh Diva mendobrak stereotip perempuan dengan menjalani profesi sebagai pekerja seks sekaligus menjadi guru spiritual yang mencerahkan tokoh-tokoh lainnya. Dee menunjukkan bahwa spiritualitas perempuan tidak perlu mengikuti jalur konvensional yang ditentukan oleh otoritas patriarki.

Paralel dengan Kartini yang mencari sintesis antara nilai-nilai Jawa tradisional dan modernitas Barat, Dee juga berusaha menciptakan jembatan antara kearifan lokal Nusantara dengan pemikiran global kontemporer. Kritikus sastra Manneke Budiman mencatat bahwa karya-karya Dee menunjukkan bagaimana "perempuan dapat menjadi agen perubahan melalui penggabungan berbagai sistem pengetahuan."

Intan Paramaditha: Politik Feminis dan Gothik Lokal

Intan Paramaditha membawa dimensi berbeda dalam sastra feminis Indonesia melalui kumpulan cerpen "Sihir Perempuan" (2005) dan novel "Gentayangan" (2017). Karya-karyanya mengeksplorasi hubungan antara gender, politik, dan dimensi gothic dalam budaya lokal. Melalui tokoh-tokoh perempuan yang "menyeramkan" dan menolak dikategorisasi, Intan mengkritik konstruksi sosial tentang feminitas yang membatasi.

Sebagai akademisi dan penulis fiksi, Intan secara eksplisit mengidentifikasi dirinya sebagai feminis dan menjadikan karyanya sebagai medium kritik terhadap ketimpangan gender. Dalam "Gentayangan", ia menghadirkan protagonis perempuan yang menolak menetap dan terus berpindah melintasi batas-batas geografis, sebuah metafora untuk penolakan terhadap pembatasan identitas perempuan.

Seperti Kartini yang mengkritik kolonialisme dan patriarki secara bersamaan, Intan juga menganalisis interseksi berbagai bentuk penindasan. Karyanya menunjukkan bagaimana gender, kelas sosial, dan politik nasional saling berkaitan dalam membentuk pengalaman perempuan. Menurut kritikus Saskia Wieringa, karya-karya Intan menawarkan "perspektif feminis yang tidak hanya mempersoalkan isu gender tetapi juga ketimpangan global dan warisan kolonial."

Meneruskan Estafet Perjuangan

Ketiga penulis ini meneruskan estafet perjuangan Kartini dengan cara yang sesuai dengan zamannya. Jika Kartini berjuang melalui pendidikan dan korespondensi di era kolonial, maka Ayu, Dee, dan Intan berjuang melalui produksi wacana dalam bentuk karya sastra di era digital. Mereka tidak hanya menghasilkan karya untuk dikonsumsi, tetapi juga membuka ruang diskusi tentang isu-isu perempuan yang sebelumnya tabu.

Yang menarik, ketiga penulis ini merepresentasikan beragam pendekatan terhadap feminisme dalam konteks Indonesia. Ayu Utami lebih fokus pada pembebasan tubuh dan seksualitas, Dee Lestari pada spiritualitas dan kemandirian, sementara Intan Paramaditha pada dimensi politik dan kritik sosial. Keberagaman ini menunjukkan bahwa feminisme Indonesia kontemporer, seperti halnya pemikiran Kartini, tidak monolitik melainkan kaya akan nuansa dan perspektif.

Meski demikian, ketiganya memiliki kesamaan dengan Kartini dalam satu hal fundamental: mereka menggunakan literasi sebagai alat pembebasan. Jika Kartini menulis surat-surat yang kemudian dihimpun dalam "Habis Gelap Terbitlah Terang", maka Ayu, Dee, dan Intan menulis novel dan cerpen yang beredar luas dan mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Mereka membuktikan bahwa pena (atau dalam konteks modern, keyboard) tetap menjadi senjata yang ampuh dalam perjuangan kesetaraan gender.

Kartini, Apokaliptik : Suatu Harapan Bersama Perempuan Indonesia.

Di era digital dan media sosial, karya-karya mereka mendapat audiens yang lebih luas sekaligus juga menghadapi kritik yang lebih beragam. Ayu Utami pernah dikritik karena dianggap terlalu vulgar, Dee Lestari karena dianggap terlalu populer dan komersial, sementara Intan Paramaditha karena pemikirannya yang dianggap terlalu radikal. Namun, seperti halnya Kartini yang tetap teguh pada prinsipnya meski menghadapi resistensi, ketiga penulis ini juga konsisten dengan visi artistik dan politik mereka.

Kehadiran Ayu Utami, Dee Lestari, dan Intan Paramaditha sebagai Kartini kontemporer membawa harapan baru bagi perjuangan kesetaraan gender di Indonesia. Mereka menunjukkan bahwa perjuangan feminis tidak berhenti pada generasi Kartini, melainkan terus berkembang dan beradaptasi dengan konteks zaman. Melalui karya-karya mereka, suara perempuan Indonesia terus bergema, menantang pembaca untuk memikirkan kembali konstruksi gender yang dianggap alamiah dan membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi relasi gender yang lebih setara.

Meski berkarya dalam medium dan konteks yang berbeda, semangat yang menggerakkan Ayu, Dee, dan Intan adalah semangat yang sama dengan yang menggerakkan Kartini lebih dari seabad yang lalu: keinginan untuk membebaskan diri dan sesama perempuan dari belenggu ketidakadilan gender. Dalam hal ini, mereka benar-benar adalah Kartini-Kartini masa kini yang meneruskan perjuangan yang belum selesai.

Penulis Indonesiana

3 Pengikut

Artikel Terpopuler

0

0

Berita Pilihan

Berita Pilihan